Un’assai strana pubblicazione di Foucault, dal titolo Les Grecs disaient que les paroles avaient des ailes, è apparsa in Francia a tiratura limitata. Per i bibliofili si tratta di una piccola delizia, essendo in causa non un volume in senso tradizionale, bensì una larga striscia di cartoncino piegata a fisarmonica che, se lasciata chiusa, assume l’aspetto di una plaquette. È quello che, nel gergo delle case editrici francesi, si chiama «leporello» – in riferimento, presumiamo, al foglio che l’omonimo personaggio del Don Giovanni di Da Ponte e Mozart squaderna nell’eseguire la celebre «aria del catalogo». Una volta aperto, il leporello in questione presenta due facce. Su una di esse figura una pregevole serie di scatti fotografici in bianco e nero, dovuti a Michèle Bancilhon, che mostrano Foucault mentre, nell’unica zona illuminata di una sala in penombra, siede in cattedra a pronunciare una lezione al Collège de France, poi si volge verso il pubblico per rispondere a qualche domanda degli uditori. L’altro lato del leporello presenta, a cura dell’Association pour le Centre Michel Foucault, un inedito del filosofo.

Il testo risulta assai discutibile sul piano filologico. Si compone infatti di sei brevi estratti desunti da una trasmissione radiofonica del 28 gennaio 1963, Les corps et ses doubles (parte di una serie dal titolo Langages de la folie). Dato che la registrazione del programma è reperibile in rete, ascoltandola si può constatare che i curatori del leporello hanno selezionato solo alcuni passi dal testo che il filosofo aveva letto nel corso della trasmissione, ed hanno omesso del tutto i brani di altri autori (Fëdor Dostoevskij, Guy de Maupassant, Thomas Mann, Antonin Artaud, ma anche un sacerdote esorcista del Seicento e due malati di mente) da lui scelti come esempi e affidati, nel programma radiofonico, alla recitazione di attori. Le sei pagine ora proposte figurano stampate, bizzarramente, in ordine retrogrado, ossia dalla sesta alla prima. Inoltre, mentre la formula Les corps et ses doubles corrispondeva con precisione al contenuto, il titolo adottato per il leporello, Les Grecs disaient que les paroles avaient des ailes, pur riprendendo alla lettera l’incipit di queste pagine, risulta ingannevole, per il fatto che nell’ambito del discorso foucaultiano l’accenno ai Greci è puramente incidentale.

Proviamo a prescindere da tali difetti, ancorché gravi, e a considerare il testo nella forma in cui ci viene offerto, ossia come una serie di frammenti. Ne vale senz’altro la pena, trattandosi di pagine di notevole interesse. Quella iniziale, come abbiamo anticipato, esordisce ricordando l’impiego, da parte degli antichi Greci, della formula «parole alate», che ricorre in particolare nei poemi omerici. Esprimendosi in prima persona, singolare o plurale, il filosofo fa notare che per noi, invece, «il linguaggio non ha affatto quell’esistenza eterna e rapida. Sappiamo che nasce al livello dei nostri gesti, che abita in sordina la nostra pelle e le nostre ossa, che non si libera mai del tutto da quella caverna sonora che noi siamo» (p. 1). Spetta a Freud il merito di aver compreso che le nostre parole, non autonome bensì strettamente legate al corpo individuale (con tutte le singolarità e manchevolezze che lo contraddistinguono), costituiscono un linguaggio. Scoprendo ciò, egli ha reso possibile anche un nuovo approccio alle malattie mentali: «Prima della psicoanalisi, i rapporti tra la follia e la ragione sono stati, forse, qualcosa come un dialogo fra sordi, un dialogo muto, violento, senza parole» (ibidem). Da parte di Foucault, si tratta di un riconoscimento per nulla ovvio, visto che, nell’ambito del suo percorso intellettuale, egli si è spesso mostrato assai più critico e severo nei riguardi della disciplina scientifica fondata da Freud.

Il filosofo passa poi a trattare il tema del doppio, ricordandone le origini remotissime: già gli Egizi, infatti, lo concepivano come l’anima (il Ka) che garantisce la sopravvivenza dell’uomo dopo la morte. Ma, anche su questo punto, noi ci sentiamo ormai lontanissimi dagli antichi: «Nella nostra civiltà, il doppio è legato a un’angoscia panica dell’annientamento. È legato alla certezza folgorante di venir privati di sé, perché, al tempo stesso, la follia ci toglie la ragione e una morte imminente ci toglie la vita. Il doppio non racchiude, non sigilla l’essere moltiplicandolo. Al contrario, lo vampirizza. Ne aspira il sangue e il midollo. Ne fa sparire il nucleo d’individualità chiusa» (p. 2). È questa un’idea che può dirsi confermata, o se si preferisce desunta, dalla psicoanalisi. Basti pensare al classico saggio sul doppio di Otto Rank: questo libro prende in esame numerose opere letterarie (a partire dal Romanticismo) in cui le vicende narrate evidenziano che, se un personaggio s’imbatte in un individuo di aspetto identico a lui, scopre ben presto di non doversi attendere di riceverne aiuto ed affetto, bensì piuttosto predisporsi a fronteggiare un’accesa rivalità, un atteggiamento sarcastico o persecutorio e persino un odio feroce, tutte cose che sovente spingono chi ne è vittima alla follia, o ne causano la morte1. La predilezione per storie di questo tipo da parte di certi scrittori si spiega, secondo Rank, con i tratti anomali e le forti inclinazioni nevrotiche che sono riscontrabili a livello della loro personalità.

Foucault ricorda che una sensazione di angoscia simile a quella originata dalla vista del proprio doppio si ha in un’altra esperienza soggettiva, «l’esperienza che il mio corpo ha perduto i suoi echi naturali, le sue dolci e rassicuranti risposte a se stesso […]. È l’orrore di non avere ombra né riflesso, di essere ridotto a un’esistenza assolutamente bianca, opaca, divenuta porosa e come svuotata della sua sostanza» (p. 3). Ma anche di questo motivo letterario Rank ha parlato ampiamente nel proprio studio, visto che si tratta di una variante, diffusa e significativa, del più generale tema del doppio.

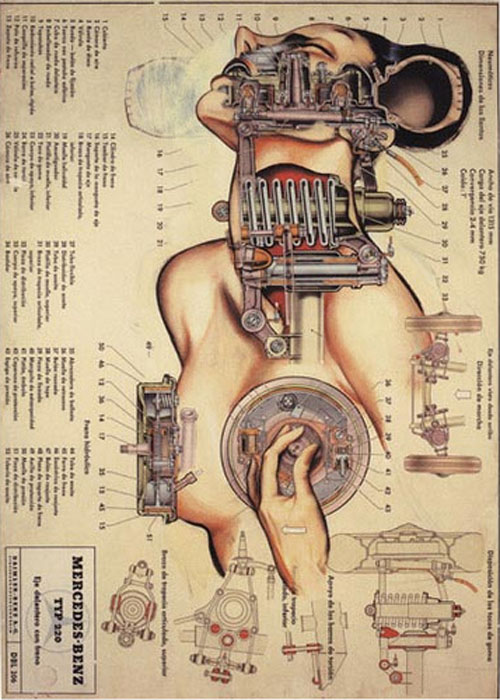

Tutto ciò mette in evidenza, secondo Foucault, quanto sia fragile e precario il nostro corpo, che pure tendiamo a considerare come qualcosa di indubbio e resistente. Per il fatto di trovarci inseriti in esso, non riusciamo neppure a vederlo integralmente. Ci sfuggono ad esempio la schiena e, aggiunge stranamente il filosofo, gli organi interni. «Nondimeno, deve pur esserci un occhio immaginario, un occhio onnipotente, fantastico, che percorrerebbe il nostro corpo e si sveglierebbe a volte sulla flora meravigliosa degli organi. Sul loro stelo bianco e rosso, sulla loro schiuma. Ed ecco che, davanti a quest’occhio onnipotente, il corpo si sparpaglia come in un acquario smisurato»(p. 4). Proseguendo tale divagazione, di gusto quasi surrealista, Foucault si spinge fino ad ipotizzare che un tale sguardo, «nel contempo angelico e omicida», consegua una visione estrema e paradossale: «Il miracolo assoluto si produce, l’occhio allora può vedersi. Può vedersi da sé, fuori di sé, come una piccolissima sfera brillante, come un gioiello perduto» (ibidem).

Passa quindi a riflettere su un’altra esperienza familiare alla psicoanalisi, quella del soggetto che percepisce il proprio corpo come diviso, spezzettato. Ne consegue, secondo Foucault, che a chi si trova in tale condizione il mondo circostante appare devitalizzato, rigido e morto. E, da un certo punto di vista, chi lo vede così ha ragione, nel senso che ciò che ci circonda «deve il suo calore e la sua vita soltanto al fatto di essere abitato da un corpo ben vivo. […] Perché il mondo sia qualcosa di diverso da una matassa inestricabile, da una specie di gomitolo pieno d’aghi rivolti contro di noi, occorre che il nostro corpo non soltanto lo abiti, ma ne tenga anche i fili, ne costituisca il riferimento assoluto» (p. 5).

Sempre parlando in prima persona, il filosofo prende poi in esame una sensazione di disagio che può capitare di avvertire riguardo al proprio corpo, che «si sdoppia e prolifera come una grande pianta velenosa» (p. 6). Egli si chiede come, in tale evenienza, sia possibile riportarlo a «quel silenzio calmo, padroneggiato, articolato, che di solito sostiene i miei gesti e dà alle mie espressioni quel che posso riconoscere loro in termini di felicità» (ibidem). Foucault sembra voler suggerire di ricorrere alla fantasia: «Certo, per far tacere quel linguaggio del corpo c’è il sogno meraviglioso e delirante dell’altro me stesso che potrei avere di fronte a me, e con cui potrei scambiare il mio linguaggio più fondamentale. Quell’altro me stesso di cui potrei disporre, e che sarebbe me, è il sogno del doppio fraterno amorevole, è il sogno della tenerezza senza tregua dei corpi identici» (ibidem). L’incontro con un corpo gemello, che sia anche un’anima gemella, presuppone in chi lo auspica un immaginario a forte tendenza narcisistica, e al tempo stesso pare capovolgere la maniera in cui solitamente gli psicoanalisti si sono rapportati al tema del doppio, considerato da loro come sintomo di pulsioni perturbanti e negative. Tuttavia la contrapposizione con la psicoanalisi è solo apparente, visto che, subito dopo aver presentato l’incontro col doppio come un momento di intensa felicità, Foucault lo tinge di nero: «È ben noto che questo sogno, in fondo, parla anch’esso solo della morte. Un mondo in cui si sia vicini e distanti da sé solo quel tanto da poter rimanere sempre tra sé – ebbene – è un mondo che la morte ha da tempo stregato» (ibidem).

Con questo brano insolito, che tratteggia un sogno fusionale o amoroso e immediatamente lo nega (o lo complica) associandolo a un presagio mortifero, giunge al termine la serie dei sei estratti dalla trasmissione Les corps et ses doubles. Benché siano in causa, come abbiamo detto, delle pagine discontinue, occorre riconoscere che esse appaiono molto significative. Evidenziano, infatti, la maniera un po’ ambivalente con cui il filosofo si rapporta sia alla psicoanalisi, sia allo specifico tema del corpo. Egli sembra disposto a riconoscere che Freud e i suoi continuatori hanno dischiuso un nuovo ambito del sapere, hanno ampliato la possibilità di instaurare un dialogo fra ragione e follia, hanno tentato di spiegare attitudini psicologiche e comportamentali che causano, in chi le prova sulla propria pelle, angoscia e sofferenza. E tuttavia Foucault procede oltre, non solo nell’insieme della sua opera ma anche in queste pagine del 1963. L’impiego in esse della prima persona, infatti, potrebbe essere visto non solo come un espediente stilistico per agevolare la comunicazione radiofonica, ma anche come il segno di un’intenzione assai diversa. Il filosofo sembra voler parlare delle alterazioni percettive legate al corpo per far comprendere che si tratta per lui di esperienze, almeno in parte, vissute, dunque non analizzabili con il distacco richiesto da un’ottica propriamente scientifica.

Preferiamo rinunciare a procedere qui alla maniera di Rank, ossia a cercare una conferma di quanto abbiamo appena asserito nei dati biografici relativi a Foucault, specie in rapporto al suo tormentato periodo giovanile2. Ci sembra tuttavia necessario tener presenti le affermazioni contenute in un altro testo dell’autore, per molti aspetti affine a quello che abbiamo finora commentato. Alludiamo a Le Corps utopique, redatto pochi anni dopo (nel 1966) e con un’analoga destinazione radiofonica3. Anche questo scritto è contrassegnato dall’impiego frequente della prima persona e dal coinvolgimento emotivo che sembra suscitare, in Foucault, il tema del corpo.

Pur richiamandosi, nel titolo, a una prospettiva utopica, il testo inizia dal punto opposto, ossia dal fastidio che può capitare di avvertire a causa della forzata convivenza col proprio involucro fisico: «Il mio corpo è il contrario di un’utopia, è ciò che non sarà mai sotto un altro cielo, è il luogo assoluto, il piccolo frammento di spazio col quale, in senso stretto, faccio corpo»4. Magari lo si potesse guardare con distacco, così come si osservano gli oggetti esterni che ci sono indifferenti. «E invece ogni mattina, stessa presenza, stessa ferita; sotto i miei occhi si disegna l’immagine inevitabile che lo specchio impone: volto magro, spalle curve, sguardo miope, niente più capelli, davvero non bello. Ed è in questo meschino guscio della mia testa, in questa gabbia che non mi piace, che mi occorrerà mostrarmi e andarmene in giro; è attraverso questa griglia che si dovrà parlare, guardare, essere guardato; è sotto questa pelle che si dovrà marcire. Il mio corpo è il luogo a cui sono condannato senza scampo»5.

Proprio come reazione a tale disagio, secondo il filosofo, nascono le utopie, che egli presenta in una chiave decisamente fiabesca. «L’utopia è un luogo fuori da tutti i luoghi, ma un luogo in cui avrò un corpo senza corpo, un corpo che sarà bello, limpido, trasparente, luminoso, veloce, colossale nella potenza, infinito nella durata, agile, invisibile, protetto, sempre trasfigurato […]. Il paese delle fate, dei folletti, dei geni, dei maghi – ebbene – è quello in cui i corpi si muovono alla velocità della luce, le ferite guariscono in un lampo grazie a un balsamo miracoloso, è il paese in cui si può cadere da una montagna e rialzarsi vivi, è il paese in cui si è visibili quando si vuole, invisibili quando lo si desidera. Se esiste un paese da fiaba, è proprio perché in esso io sia un principe affascinante e tutti i bei damerini si ritrovino coperti di peli e brutti come orsi»6.

Ma, in base al meccanismo che abbiamo già evidenziato, l’immagine della felicità ideale si associa subito per Foucault all’idea della morte. Infatti egli passa senza soluzione di continuità ad esaminare altri paesi, quelli in cui i corpi, invece di essere potenziati e abbelliti, vengono negati e conservati al tempo stesso, come in un’hegeliana Aufhebung. Si tratta delle necropoli egizie, in cui il cadavere è trasformato e reso durevole sotto forma di mummia; delle sepolture micenee, dove il volto dei re defunti viene coperto con una maschera d’oro; delle chiese medioevali, in cui il morto assume l’aspetto, pittorico o scultorio, di una solenne figura giacente. Per non parlare di quell’altra e fortunata utopia che consiste nel credere in un’anima immortale, collocata nel corpo ma capace di sfuggirgli al momento della morte, così da poter continuare, bianca e pura, un’esistenza senza più limiti temporali.

Tutte queste differenti utopie mettono in atto il tentativo idealizzante di far sparire o di trasfigurare il corpo, che nonostante ciò permane, nella sua tenace materialità. Esso stesso però, se ci si pensa bene, è dotato di caratteri utopici, tra cui quello di risultare nel contempo osservabile e sottratto alla vista: «Corpo assolutamente visibile, in un certo senso: so benissimo cosa significhi essere scrutato da qualcun altro dalla testa ai piedi, essere spiato alle spalle, sorvegliato dall’alto, sorpreso quando meno me lo aspetto, so cosa significhi essere nudo. Eppure, questo stesso corpo così visibile è sottratto, catturato da una specie dì invisibilità da cui non posso mai liberarlo. Questo cranio, questa nuca che posso tastare, qui, con le dita, ma mai vedere; questa schiena, che quando sono disteso sento appoggiata contro il divano imbottito, ma che riuscirò a sorprendere solo con l’astuzia di uno specchio; e che cos’è questa spalla, di cui conosco con precisione i movimenti e le posizioni, ma che non sarò mai capace di vedere senza contorcermi orribilmente?»7. Con analoga ambivalenza, sentiamo spesso il nostro corpo agile e leggero ma, non appena si manifesti in noi una malattia o un semplice malessere, eccolo divenuto di colpo impedito, tormentoso, dolorante.

A questa natura debole e insidiosa del corpo, l’uomo ha sempre tentato di sottrarsi con l’immaginazione, oppure mutando il proprio aspetto con vari mezzi (maschera, trucco, tatuaggio, abito cerimoniale, uniforme militare, ecc.), mai esenti da implicazioni magiche. Persino il modo di agire può essere utile a trasformare la nostra parte fisica in qualcosa di diverso: si pensi al corpo di chi danza, di chi è sotto l’effetto della droga, di chi crede di essere posseduto dal demonio o di aver ricevuto le stimmate. Sono tutti espedienti per rendere utopico il corpo, anche se non bastano a permetterci di capirlo e padroneggiarlo. Dopotutto, lo vediamo davvero dall’esterno solo tramite il riflesso speculare o l’immobilità della salma: «È grazie a loro, è grazie allo specchio e al cadavere che il nostro corpo non è pura e semplice utopia. Ora, se si pensa che l’immagine dello specchio si trova per noi in uno spazio inaccessibile, e che non potremo mai essere là dove sarà il nostro cadavere, se pensiamo che lo specchio e il cadavere sono situati essi stessi in un insuperabile altrove, allora si scopre che soltanto delle utopie possono richiudere su di sé e nascondere per un istante l’utopia profonda e suprema del nostro corpo»8.

Ma, per la reversibilità del meccanismo associativo già indicato, l’evocazione del cadavere porta con sé un’immagine che dovrebbe essere ritenuta diametralmente opposta, ossia quella della congiunzione amorosa. Foucault sa richiamarla in maniera intensa ed efficace, come a ricordarci da ultimo che alle «cose belle» leopardiane9 non ci è lecito né possibile sottrarci, se davvero vogliamo esperire quello che, in gran parte, ci costituisce in quanto esseri umani: «Fare l’amore, è sentire il proprio corpo richiudersi su di sé, è esistere finalmente fuori da ogni utopia, con tutta la propria densità, fra le mani dell’altro. Sotto le dita altrui che vi percorrono, tutte le parti invisibili del vostro corpo si mettono ad esistere, contro le labbra dell’altro le vostre diventano sensibili, davanti ai suoi occhi semichiusi il vostro volto acquista una certezza: c’è finalmente uno sguardo per vedere le vostre palpebre chiuse. L’amore, anche l’amore, come lo specchio e la morte, placa l’utopia del vostro corpo, la fa tacere, la calma, l’imprigiona come in una scatola, la chiude e la sigilla. È per questo che l’amore è così strettamente apparentato all’illusione dello specchio e alla minaccia della morte; e se, a dispetto di queste due figure pericolose che lo circondano, ci piace tanto fare l’amore, è perché nell’amore il corpo è qui»10.

M. Foucault, Les Grecs disaient que les paroles avaient des ailes, Paris, Manuella 2013

Giuseppe Zuccarino

1 Cfr. Otto Rank, Il doppio. Uno studio psicoanalitico (1925), tr. it. Milano, SE, 2001.

2 Cfr. Didier Eribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989 (tr. it. Michel Foucault, Milano, Leonardo, 1991); nuova edizione ampliata, ivi, 2011.

3 Lo si veda in M. Foucault, Le Corps utopique suivi de Les Hétérotopies, Paris, Lignes, 2009, pp. 7-20 (tr. it. Il corpo utopico, in Utopie. Eterotopie, Napoli, Cronopio, 2006, pp. 29-45; si avverte che la traduzione viene spesso citata con modifiche).

4 Ibid., p. 9 (tr. it. p. 31).

5 Ibid., p. 10 (tr. it. p. 32).

6 Ibid., pp. 10-11 (tr. it. pp. 32-33).

7 Ibid., pp. 13-14 (tr. it. pp. 36-37).

8 Ibid., p. 19 (tr. it. pp. 44-45).

9 «Due cose belle ha il mondo: / Amore e morte» (Giacomo Leopardi, Consalvo, in Canti, in Poesie e prose, I: Poesie, Milano, Mondadori, 1987, p. 62).

10 Le Corps utopique, cit., pp. 19-20 (tr. it. p. 45).